Libretto SS1000 HDD交換

Libretto SS1000 HDD交換

2005/12/10

|

旅先からデジカメの画像をメールで送るため、SIIのPHSカードと一緒に購入した思い出深いマシン。 Lib100を買おうか暫く悩んだのですが、これが出たのですぐに飛びつきました。 いつも一緒に旅をしてきたのですが、画面の大きさや処理スピードの遅さから富士通のタッチパネル付き モバイルパソコンを購入し、選手交代して現役を離れています。

このマシンは極力小さく薄く作られているため、HDDが6.35mmの専用のものが付いています。

交換するだけだからすぐ終わるだろうと余裕でしたが、とんでもなくハマリました。

やってみて最低限必要だと思われるのは

今回、手元には「新Libretto スーパーブック2」という本がありました。 おもにWin95からWin98にアップグレードするための解説や、「裏切り」のやり方が載っています。 Lib50,70などの旧Libについても書かれているのでリブをいじる人は持っていて損は無いと思います。 ただ、古い本なので入手できるか微妙ですが。

HDDを交換し、Win98SEにしようとがんばったのですが、すんなりいきませんでした。

これでリカバリーからのアップグレードは断念。Win98SEをクリーンインストールすることにしました。

Pen 166 |

画像をクリックすると大きくなります

|

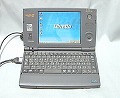

「Libretto SS1000」です。旧Libに比べるとかなりスタイリッシュです。 厚さを抑える為に6.35mmのHDDが使われています。 |

|

これが「新Libretto スーパーブック2」です。 Libをいじるときに参考になります。 |

|

東芝のFDD(PA2670U)を用意します。 PCカードタイプです。USBのFDDでは起動できません。 |

|

分解を始めます。ひっくり返して丸印のビスを外します。 赤、青、黄色と、それぞれ長さが違います。 特にメモリーカバーの黄色のビスは特殊なビスで、尚且つ接着剤で固定してあることから頭をナメらせることが多いようです。 |

|

キーボードを押さえているキーボードプレスを外します。 小さいマイナスドライバーなどで左側からあおって持ち上げていきます。 折らないように注意。 |

|

キーボードをゆっくり持ち上げ、ひっくり返すとコネクターがあるので外します。 液晶パネルと本体を繋ぐケーブルも外します。 |

|

液晶部と本体部が分離します。 |

|

本体部からマザーボードを取り出すためビスを外します。 4箇所の丸印のうち、黄色はHDDを固定しているビスです。これも今のうちに外しておきます。 |

|

マザーボードの裏にHDDが固定されています。 |

|

HDDをPCカード側に引き抜きます。 |

|

左が元からついていた、東芝「MK2110MAF」 右が今回用意した、日立GST「HTC424020F7AT00」 同じシリーズで40Gの物は厚さが9.5mmなので入りません。 東芝製の1.8インチHDDはコネクターのピン配列が2.5インチと互換性が無いので使えません。 |

|

裏蓋にある透明なプラスチックの板と小さなゴム片を取り除きます。 元のHDDより厚いため、圧死することがあります。心配な方は金属板も取ったほうが良いでしょう。 |

|

逆の手順で組み立てます。 FDDを繋いでWin98起動ディスクで立ち上げ、領域確保とフォーマット(FAT32)を済ませておきます。 なお、BIOSの制限から8Gバイトしか認識しません。が、OSインストール後に使えるようになります。 |

|

面倒ですがここでもう一度HDDを外します。 2.5インチHDDケースにつなぎ、母艦となるWin2000のマシンにUSBで接続します。 管理ツールから残りの領域の作成とFAT32でのフォーマットを行います。 |

|

最初に作ったパーテーション(Cドライブ)にファイルを転送します。 Win98SEのCDから「win98」フォルダと、東芝のサイトから落としたWin98アップグレード用のドライバー もとのHDDから「Halloc.exe」「Tsbfdc.inf」が必要です。 |

|

再び組み直してFDDから起動します。その後 C:\win98\setup と入力するとWin98SEのインストールが始まります。 起動ディスクを作成するか聞いてきたら「いいえ」を選びFDDを抜きます。 |

|

無事インストールが終わるとドライバーを当てますが、その前にやることがあります。 フォルダオプションから、拡張子を表示させることとすべてのファイルを表示させることです。 |

|

転送しておいた「Tsbfdc.inf」を、「windows」の「inf」フォルダにコピーします。 |

|

一度電源を切り、FDDを繋いで電源を入れます。 |

|

新しいデバイスを見つけてドライバーをインストールする画面になります。 この時、「参照」ボタンを押すとフリーズします。「Tsbfdc.inf」の場所を入力することが必要です。 再起動後、正しく認識されていれば、これ以後「参照」ボタンを押してもフリーズしなくなります。 |

|

その後、ディスプレイのドライバー、コントロールパネル、東芝ユーティリティをインストールします。 しかし、再起動後「ハイバネーションできない」とエラーがでます。 ハイバネーションのファイルが無いか壊れているかというエラーです。 |

|

Win98をクリーンインストール後にコントロールパネルをセットアップすると必ず起こるようです。 こちらに対処方法が載っていますが、工夫が必要です。 MS-DOSモードで再起動後、「Halloc.exe」を実行します。たとえばCドライブの「Lib1000」フォルダにあるとして C:\lib1000\halloc /c と入力します。これでハイバネーション用のファイルがCドライブに作られます。 |

|

電源を切るか、「ctrl」+「alt」+「del」で再起動させるとハイバネーションが出来るようになります。 電源管理のプロパティで「休止状態をサポートする」のチェックは忘れずに入れます。 |

|

LANカードを挿してネットワークに入れ、ウインドウズアップデートなどを行いやっと使えるようになりました。 OSが立ち上がれば8Gを越えた部分も見えるようになるのでHDDが有効に使えます。 性能があれなので使い道も限定されると思いますが、とりあえずMP3ファイルを転送してBGMでも流します。 |

HDDを交換してリカバリーかければいいんでしょと気軽にやったら

とんでもない目に遭いました。

今回の方法が正しいかどうかわかりませんが、なんとかなりました。

せめて画面が「800x600」だったらと思う今日この頃。

|

約束書きです。 当サイトの記事を読んで改造・製作を行なって、不具合や破損、動作しなくても一切責任は持ちません。 必ず同じ結果になるとは限りませんので、あくまでも自己責任でお願いします。 改造するとメーカーの保証は受けられなくなりますのでご注意ください。 |