|

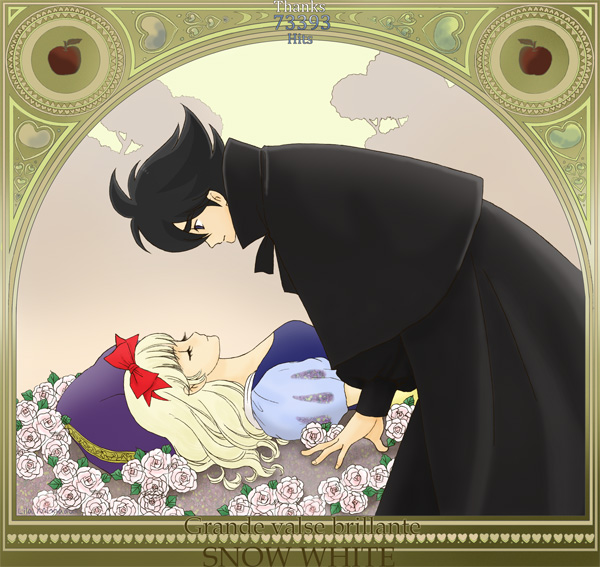

ガラスの棺に安置された白雪姫。 そこへ颯爽と現れた黒衣の騎士。 黒い馬に黒いマント。魔界の王子、ジョーの登場です。 「む。アヤシイ奴。誰だ、お前」 小人たちがいっせいに睨みます。 「うるさい。俺は王子だ。ほら、どいたどいた」 ジョーはうるさそうに手を払うと、拳でガラスのケースを割りました。 「おい、乱暴するな。傷がついたらどうする」 そうしてジョーが白雪姫に口付けしようとすると 「お前っ、死体にキスする気かっ」 小人たちが後ずさってゆきます。 「・・・うるさいなあ。こっちだって不本意だ」 ジョーとて死体にキスなんてしたくはないのです。が、おとぎ話の世界では「キスすればどうにかなる」という決まりがあるのですから仕方がありません。 「・・・本当に起きるのかなぁ。・・・フランソワーズ」  見つめる先のフランソワーズ姫は、生前と何も変わりがないように見えます。 こんなはずじゃなかった。 ジョーはぎゅっと目をつむると白雪姫にキスしました。

――しばらくの後。

「けほっ」

白雪姫がごほごほと咳き込むと、その唇からリンゴのかけらがぽろりと落ちたのです。

――ん?死ぬかと思った・・・? 白雪姫は死んだはずでした。 「・・・あのぅフランソワーズ?」 あー、すっきりしたわと大きく伸びをする白雪姫。 「・・・これがひとくち?」 ジョーはくすくす笑い出しました。 「・・・毒で死んだんじゃなかったんだ」 だから平気でリンゴを齧ったというのです。

ジョーは白雪姫を腕に抱いたまま空を仰ぎました。 「魔界に帰るしかないよなぁ・・・」 すると、それを聞いた白雪姫はジョーの首に腕を回しぎゅうっと抱きつきました。 「イヤよ、会えなくなるのなんて!」 ジョーは途方に暮れました。 「フランソワーズ。困らせないでくれ」 ジョーはフランソワーズをじっと見つめると、にっこり笑いました。

|

|

そんなわけで、魔界の王子である魔法使いジョーはフランソワーズ姫を連れて魔界へ戻ることにしました。

ふたり、黒い馬に揺られながらの道行きです。 「あの、さっきのキス・・・」 何故か頬を染める二人。 「・・・びっくりしたわ」 ジョーは答えず、まっすぐ前を見たままです。 「魔界のひとってああいうキスをするものなの?」 フランソワーズ姫はジョーの黒衣をぎゅっと握り締めました。 「魔界に行ったら確かめてみてもいい?」 ちょっと笑って、フランソワーズはジョーの胸に顔を埋めました。 「・・・嘘よ。あなた以外となんてしないわ。絶対に」

|

END