泰野教授:次は……巴比山の所有者であるイスキリ教会へ行ってみましょう。場所はわかりますか?

キーパー:鳥居を持つ、いかにも宗教施設っぽいものがあります。「イスキリ教会」という看板が出ていますので、これがそうでしょう。

新城:建物自体は日本風なんですか?

キーパー:そうですね。いわゆるキリスト教の教会とは違い、一見すると神社っぽいです。鳥居と拝殿らしきものはありますけど、手水舎や賽銭箱はありませんし、ガラガラ(※=本坪鈴)も下がっていません。もちろん、教会の礼拝堂に当たる建物もありません。縁起書きなどもまったく立っていません。事務所らしき場所はありますが、無人です。

新城:じゃあ、次は森林管理者を募集している役場へ行ってみますか。

キーパー:町役場に行くと受付の女性が用向きをたずねてきます。奥には澄山家に虎ロープを張りに来た男性たちがいて、こちらに気づくと「彼らが第一発見者だよ」みたいなことを回りの人たちに話しているのが見えます。

泰野教授:なるほど。ある意味話が早い。「我々は澄山夫妻の知り合いで、彼らの行方を追っているのですが、何か知っていることがあれば教えていただければ、と……」

宇乃:「夫妻がいなくなったのはいつ頃ですか? 何か記録があると思うのですけど」

キーパー:(受付の女性)「えーと、いつ頃だったかしら。誰か知っている人いる?」と同僚に声をかけますが、誰もがどうだったかな、という様子で肩をすくめます。

泰野教授:「森林管理者の募集をかけているのはイスキリ教会ですか? 連絡先は町役場になっていますけど、公務員になるというわけではないんですよね?」

新城:「給料を払ってくれるのはイスキリ教会ですか?」

キーパー:(受付の女性)「えーと、応募される方たちですか? 四人?」

泰野教授:「そういうわけではないのですが……」

キーパー:(受付の女性)「じゃあ、あなたたちには無関係なことですよね?」

新城:……まあ、そう言われるとそうですわな。

キーパー:ここまでの展開から見て、巴比山地区の住民は澄山家の失踪にあまり興味を持っていない感じですね。過去にもあった若い連中が引っ越してきてはいなくなったという事例と同列に考えています。

あとは巴比山の禁足地について調べるには、当然しかるべき相手に許可をとる必要があるでしょう。あるいは、あえて許可を取らないという手もあります。

泰野教授:どうにか石切岩次郎管長とつなぎを取りたいんだけど……。

新城:今のところその手段はありませんよね。調査の許可をもらうとしたら、それは役場ということになりますかね?

キーパー:とりあえず役場に当たってみるのが常道でしょう。もしかしたら忘れているかもしれませんが、最初に日下部麻希に頼まれたのは「巴比山の禁足地の継続調査も兼ねて、澄山夫妻の様子を見てきて」ということでしたよ。

泰野教授:なるほど。それなら正式に調査を申し込むか。最終的にイスキリ教会が首肯するかになるけど、直接つなぎを取れない以上、まずは役場か。

新城:禁足地だから中に入るという許可は出ない確率が高いでしょうね。「柵の外の周辺の調査ならどうぞ」ということになりそうですが。それでも正攻法で行くなら許可を取らなければなりませんな。

泰野教授:あらためて受付に行って、名刺を出して、「澄山夫妻のこととは関係なく、民俗学的な見地から巴比山の禁足地の調査をしたいので」という学術調査の許可を受けようとします。 泰野教授:あらためて受付に行って、名刺を出して、「澄山夫妻のこととは関係なく、民俗学的な見地から巴比山の禁足地の調査をしたいので」という学術調査の許可を受けようとします。

キーパー:(受付の女性)「えーと、國史院大学の教授さん?」

泰野教授:「はい」

キーパー:(受付の女性)「民俗学を教えていらっしゃる?」

泰野教授:「はい」

キーパー:(受付の女性)「民俗学を?」

泰野教授:「はい」

キーパー:(受付の女性)「民俗学……?」

泰野教授:何だよ(笑)

キーパー:(受付の女性)「ちょっとお待ちください」と言って、女性は上席者に確認を取りに行きます。しばらくすると上席者と思われる男性が出てきて、「とりあえず、お話をお聞きしますので」ということになり、皆さんは大きな会議室へと通されます。

キーパー:しばらくすると、どやどやと役場の職員たちが会議室に入ってきます。

泰野教授:どやどや?

キーパー:10名以上の職員が入ってきて、席に座ったり、座りきらない人は壁際に立ったりします。その中には先ほど澄山家に虎ロープを張った二人もいます。やがて一人の男性が進み出て「町長の樅山です」と名刺を渡してきます。

泰野教授:町長まで!? それほど大事にしようとは思っていないのだけれど……。

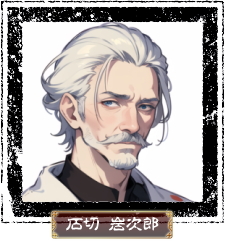

キーパー:最後に老人が入ってきて、町長の隣に着席します。町長が「管長、こちらです」と言っているところを見ると、どうやらこの老人がイスキリ教会の石切管長のようですね。彼は神主のような服装をしていますが、どこか微妙に違う印象を受けます。

泰野教授:……意外と早くつなぎが取れたな。

宇乃:明確に、町長もペコペコしている感じなの?

キーパー:石切管長は町長のことを「樅山」と呼び捨てにしています。明らかに、この会議室内にいるトップの人物は石切管長です。(石切管長)「イスキリ教会の石切です」と彼は挨拶をします。その後、会議室にいる全員が「○○課の何某です」と挨拶をしていきます。皆さんも自己紹介をしますが、石切管長は泰野先生を代表者と見なして、泰野先生にしか話しかけません。 キーパー:石切管長は町長のことを「樅山」と呼び捨てにしています。明らかに、この会議室内にいるトップの人物は石切管長です。(石切管長)「イスキリ教会の石切です」と彼は挨拶をします。その後、会議室にいる全員が「○○課の何某です」と挨拶をしていきます。皆さんも自己紹介をしますが、石切管長は泰野先生を代表者と見なして、泰野先生にしか話しかけません。

泰野教授:なるほど。

キーパー:(石切管長)「それで、どのような用向きでしたかな?」

泰野教授:「こちらの禁足地とされている巴比山周辺の調査をさせてください」……澄山夫妻のことについてはあえて触れる必要はないかな。

新城:うん、そうですね。

キーパー:(石切管長)「禁足地の外から調べるのは構いませんが、中に入るのは許可できませんな。民俗学を学んでいらっしゃるということですから、それはご理解いただけますな?」

新城:そりゃそうでしょうね。“禁足地”なんだから。

泰野教授:「柵の中に投光器などの設備を設置されているようですが、そのメンテナンスに同行させていただくことも無理ですか?」

キーパー:(石切管長)「部外者にはそれも認められません」

宇乃:ダメか。良いアイデアだと思ったんだけど……。

新城:とりあえず、柵の外からはOKの許可をもらいましたので、「なにウロウロしているんだ!?」と言われることはなくなりましたね(笑)

泰野教授:「わかりました」……たぶん(笑)

キーパー:(石切管長)「民俗学は禁足地の成立過程を学び、その禁を破るのではなく、存続に理解を示して守っていく学問と理解しておりますが、如何か?」

泰野教授:「そのとおりです」

新城:まさにド正論ですな。

宇乃:「禁足地に入れないのはわかりました。民俗学は内部の実地調査ばかりではありませんので、こちらにある資料を調べさせていただくことはできませんか?」

キーパー:(町長)「それは構いませんが、おそらく皆さんの知っていること以上は出てこないと思いますよ。巴比山が禁足地になった由来は、既に失われていますので」

宇乃:「ただ、ただ、禁足地を守っているだけということ?」

キーパー:(町長)「巴比山がなぜ、いつ禁足地になったかについては失われています。それがないからと言って、「じゃあ、禁足地はなしで」ということにはならないということです」

山田:「地元の研究家とかもいないということ?」

キーパー:(町長)「特にそういう人物はいません。地元の郷土史研究家が皆さんです」

泰野教授:なるほど。

新城:絶対秘仏がなぜ御開帳されないかと言えば、「絶対秘仏だから」っていうのと同じですね。究極の禁足地も同じなのでは?

泰野教授:入ったら何が起きるのかはわからなくても良いのか。

キーパー:(町長)「ご理解ください」

宇乃:「もし何かありましたら、石切管長へお話をお聞きすれば良いですか?」

キーパー:管長は宇乃には直接話をしようとしません。

泰野教授:! そうか。じゃあ、私から話します。

山田:管長からは名刺をもらっているんだよね? そこに連絡先が書いてあるのでは?

キーパー:名刺の連絡先は巴比山役場になっています。(町長)「何かあったら役場にご連絡ください」

|