SUT-200は、かって[超究極III世(s−ultra III)]と呼んでいた、FE208ESを使用するBHです。この2年余り、SUT-100に関心が移って、ほとんど放置状態でしたが、リフォーム(再・最適化)することにしました。

SUT-200の

設計・組立・最適化はそれぞれのページを参照して頂くことにして、

本題に入りましょう。

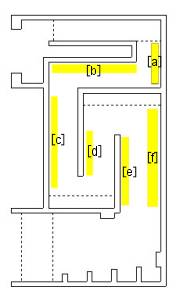

SUT-200の内側はこんな状態になっています。

[a]: 180mm*50mm

[b]: 360mm*50mm

[c]: 350mm*50mm

[d]: 180mm*40mm

[e]: 280mm*40mm

[f]: 400mm*50mm

|

|

ここで、[a]、[b]、[f]は音の進む方向を整えるように、面に対し立てて接着し、

一方、[c]、[d]、[e]は補強を重視して、面に対し寝かして(クギも併用)接着、

さらに、スロート、[d]、[e]に、いずれも長さ180mmの調節板を接着してあります。

さて、リフォームの方法です。

まず、とりあえず、外せるものは外します(住宅のリフォームと同じ)。

左から、[b]、[d]の上の調節板、[e]の上の調節板、[f]。

リフォームするにあたり、耳を頼りに板の厚さと長さを試行錯誤的に絞り込むのは、SUT-100の場合と同様です。が、SUT-200では、調節はスロートを含め5箇所もあります。まさに、気が遠くなる繰り返しです。

でも、 SUT-100の最適化で、次の知見が得られております。

(1)調節板の断面積は、その音道の断面積の約10%

(2)調節板の長さは、その音道の長さの45%±2cm

これを、適用することで、組み合わせの数は、かなり減らすことが出来ます。

で、途中経過は省略して、結果だけを示しましょう。

上段の折り返し[b]の音道は、断面:105*260mm、長さ:245mmで、調節板のサイズは9*259*120mm。

中段の入り口側の音道[c]は、断面:120*278mm、長さ:361mm。調節板は12*120*150mmで左右2枚。その位置は上端を入り口から40mmに合わせる

(写真は出口側から写す)。

中段中央の音道[d]は、断面:130*320mm、長さ:185mm。調節板は12*139*100mmで、補強板の左右に2枚。

中段出口側の音道[e]は、断面:170*320mm、長さ:336mm。調節板は18*139*150mmが2枚。

スロートには、その中央仕切り板に背中合わせに9*84*180mmの調節板がボンドで固定されていましたが、これは、ややハズレのようです。

種々検討の結果、その先に9*84*100mmの板を追加固定(長さは280mmになる)し、さらに、背中合わせに9*84*150mmの調節板を布テープで固定しました。

すなわち、スロートは、断面積173cm^2で150mm、188cm^2で130mm、203cm^2で67mmの3段となりました。

以上の結果は先の知見(1)、(2)から想定される範囲内では、ありました。

ここで注目されるのは、中段・中央の音道の長さが185mmと比較的短いながらも、調節板の効果が意外に大きかったことです。

さて、肝腎のオトの変化です。

リフォーム前のは、

Shuksさんの訪問記(2002年8月)に紹介されています。

Shuksさんは、半年毎に来訪されるのが恒例となっておりますので、その機会に、ご試聴をお願いすることにいたしましょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「f特はSSを使った58よりフラットで高能率、ローエンドは30Hzまでハイレベルで再生、BHとしては初の快挙だ」

と、長岡先生は、D-58ESの製作記事で述べられています。

その30Hzをもたらしたのは、古い話になりますが、補強板13番であると指摘しました(狼藉帖

D-58とD-58ESとの違いから

FE208SSでも30Hzまでフラット)。

今回のリフォームの成績も勘案すると、補強板13番の長さは14、15、16cm位が適切と予想されます。また、補強板19番は、9、10、11cmでしょう。

また、13番を含む音道は狭くしたくないので、補強板20番を取り外しましょう

(背板をあえて補強するなら、ハコの外側からです)。

これで、「25Hzまでフラット」が実現するかも知れません。

このD-58ESリフォームバージョン、3*3=9組の検討が必要です。

まさか、そこまでされる方はいらっしゃいませんヨネ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「ミューズの方舟」の3月定例会は、27日(日)午後2時から

東京都中小企業振興公社 第3会議室A